資料説明

- .本資料は、『サンケイ新聞栃木版』に掲載された「郷土部隊奮戦記」のうち、南京事件に関係する部分(昭和38年)を抽出したものである。

- 藤沢藤一郎氏の資料を中心に、参戦者の資料・証言をまとめて書かれている(郷土部隊奮戦記209)

- 所蔵は産経新聞宇都宮支局。

郷土部隊奮戦記 190/日華事変/

南京攻撃 2

弾雨の中を敵前渡橋

小銃逆手になぐり込む

栗島利一郎さん

|

漂水を出発した第百十四師団の先兵は、七日のひるごろ、早くも秣稜関に突入した。同地にいた敵は、たいした抵抗もせず南京寄りの高地に退却した。秣稜関近くに前線司令部をおいた末松師団長は、南京街道左を歩兵第百二連隊、右は同第百二十七旅団本部に同第百十五連隊第二大隊を配属、同第百二十八旅団と連係させ、同第六十六連隊は、師団司令部直轄部隊として同連隊第二大隊を、左翼から敵の第一線陣地のうしろに潜入させ、敗走する敵を側面から攻撃する作戦をたてた。

飛行機の偵察と将校斥候の報告で敵とのあいだに、幅五〇メートル、深さ二〜四メートルのクリークがあって、橋は破壊されている。敵の兵力は前線に移動していることがわかった。連隊本部は、第三大隊を指揮して、歩兵第百二連隊に接触、第一大隊は連隊本部の右で、秋山旅団司令部に接した。

第一大隊正面の橋が燃えている。工兵第百十四大隊の土屋中隊が消火作業をはじめたが、敵の集中射撃をうけてダメ。第四中隊(中隊長・手塚清)と第三中隊が橋の左右に出撃して、工兵隊の消火作業を援護した。敵は、工兵、第三、第四の各中隊に集中射撃を浴びせてきて身動きができない。幸い橋の火はまもなく消え、徒歩部隊なら渡ることができる。一刈大隊長は第四中隊に「強行渡橋のうえ、後続部隊の前進を援護すべし」と命じた。

手塚中隊長は、小宅小隊長(小宅伊三郎曹長・益子町生目田)に強行突破を命令するとともに中隊長は、橋の近くの土手に陣取っていた県(あがた)伍長のところにかけより、機関銃分隊を直接指揮して、小宅小隊を援護した。

小宅小隊長は、決死の部下九人を指揮して、敵の弾幕の弱まるのを待っている。第三中隊の川越小隊も突撃待機の姿勢をとった。機をみて小宅小隊長は九人の部下を指揮して半壊の橋の強行突破にかかった。渡橋隊の先頭は、栗島利一郎上等兵(佐野市植野)、つづいて小宅小隊長以下も敵の陣地にころがり込んだ。小銃をさか手に持って敵をなぐり倒しているのがよくみえる。光ってみえるのは小宅曹長の日本刀だろう。第三中隊の川越小隊も、すかさず橋を渡って敵陣地につつこんだ。

両小隊は、敵陣に飛び込んだものの占領した陣地は一部分にすぎない。敵は、日本軍の渡橋を妨害しながら両小隊の陣地へ肉薄してきた。両小隊は苦境に追い込まれた。

栗島利一郎さんの話 「小宅小隊長の命令でかけだした。無我夢中で橋を渡り、一番近くの陣地に飛び込んだ。腰だめで小銃をうち、タマをこめる暇がないので、小銃をさかさに持って敵をなぐり倒した。友軍が救援にきたときはホッとした」

秣稜関の正門=芳賀郡益子町七井、藤沢藤一郎さん提供

郷土部隊奮戦記 191/日華事変/南京攻撃 3

集中攻撃で負傷続出

命を救った戦友の遺品

軽機関銃分隊を指揮していた手塚中隊長は、窮地に追いこまれた小宅小隊と川越小隊の危急を救うため、中隊主力を指揮して、橋の強行突破を決意。県伍長に機関銃で援護を命じ、陣地を離れようとした。そのときクリークの水ぎわに隠れていた敵から機関銃の集中射撃をうけた。射手の五島喜作一等兵(塩原町関谷)は、足に、県伍長は胸、つづいて手塚中隊長も足にタマをうけた。五島一等兵はタマをうけた足を上にして出血を弱めながら、敵のタマで故障した機関銃を点検している。中隊長は、伏せている県伍長をゆり動かした。気がついた伍長は、右胸に手を当ててみた。ケガはしていない。ポケットには、杭州湾上陸直後、新倉鎭近くの四里橋の戦闘で戦死した第四中隊の大貫竜雄少尉(矢板市成田)のカタミの認識票があった。タマは認識票でとまっていた。伍長はせめて南京入城までと、少尉の認識票を、ポケットに秘めていたのだ。

手塚中隊長の負傷で、第四中隊は、平沢銀次郎少尉(栃木市嘉右衛門町)が指揮した。このときのことを手塚さんはこういっている。

「秣稜関の戦闘は南京総攻撃の前しょう戦だった。兵隊の士気は高まっている。味方のうつタマも多かったが、敵のタマはそれ以上だった。クリークをなかにしての撃ちあいだが、敵の陣地が丘の上にあるだけ味方は不利だった。小宅、川越の両小隊が、半焼けの橋を強行突破して、敵陣地に飛び込んだものの、後続部隊がいけない。両小隊が全力をふりしぼってわたりあっているのがよくみえた。両小隊を救出しなければならないとうしろをふり向いたら、部下がわたしの動きをみている。手をあげて突撃準備を指示した。県伍長に、援護をたのみ、中隊主力を指揮して橋を渡ろうと中腰になったときだった。敵の機関銃の集中攻撃をうけ、足に負傷した。県伍長は倒れ、五島一等兵は、血の流れ出る足を上にあげながら、故障した機関銃を一心に修理している。倒れた県伍長のケガを調べようとしたら、伍長が立ちあがった。右の胸ポケットに一センチほどの穴があった。タマは大貫少尉の認識票でとまっていた。戦場には奇跡は多いが、これもその代表的なひとつだった」

戦闘がはじまって一時間ほどすぎて、館野軍医中尉(上三川町出身)が医療器具を持って第一線にかけつけた。重傷者は、土手下に広げた天幕のうえで手当てをうけた。

うちあいは激しくなるばかりだ。このとき、井上中隊長指揮の独立軽装甲車隊所属の軽戦車が第一大隊のところに到着した。

秣稜関対岸の敵第一線陣地を占領した歩兵第66連隊主力=宇都宮市川俣、手塚清さん提供=

郷土部隊奮戦記 192/日華事変/南京総攻撃 4

騎兵連隊の奇襲なる

敗走する敵に追いうち

強引に敵の陣地に飛び込んだ小宅、川越両小隊は、援軍の到着まで占領した陣地を死守した。敵との距離は十数メートル。投げ込まれた手榴弾を拾っては投げ返した。兵隊は銃剣を銃からはずして手に持った。狭いざん壕内での肉弾戦は、銃剣だけのほうが有利だ。橋の修理を待っていた軽装甲車が敵の陣地内に乗り込んだ。つづいて第三、第四中隊が突撃、小宅、川越両小隊が死守している陣地の前方に出て小隊を敵の攻撃から守った。全滅の危機にされされていた両小隊は無事救出された。

騎兵第百十八連隊長、天城中佐が末松師団長に呼ばれた。

末松 天城中佐、南京も目のまえにせまった。快速を誇る騎兵の前進が歩兵よりおくれては戦争にはならんな。

天城 閣下のいうとおりです。意見をのべるならば、あまりにもクリークが多過ぎました。クリークにぶつかるごとに水馬で渡河したため脱鞍(あん)に時間がかかり、期待に添うことができませんでした。

末松 敵の陣地に奇襲をかけ混乱させることは可能か。

天城 命令ならばやります。

末松 大きなクリークを渡橋するのだ。大丈夫か。

敵背後に進撃する騎兵連隊=宇都■不明■ |

連隊に戻った中佐は考えた。太湖西部地区の南京進撃部隊のうち、まだクリークにぶつかっていない部隊がある。その地区の敵は、まだ橋を破壊していないはずだ。奇襲すれば橋を渡って容易に敵の背後へ侵入できる。騎兵連隊は一気にクリークに沿って西へウマをとばした。上陸いらい生き残ったウマは体力を回復、集団行動にもなれてきた。二〇キロも進んだころ、二百ほどの敵がいて橋がひとつだけ残されている。退却のときのためだろう。騎兵連隊は敵が橋を破壊するまえに渡橋を終わっていた。

南京街道には、敵の地雷原があった。騎兵に追われた敵は、地雷原のなかに逃げ込んだからたまらない。すさまじい爆発音とともに土煙のなかに敵の姿は消えた。

天城連隊長は進撃中止の命令をだした。夕日は西の山に傾いている。よるになるのを待って部隊はりょう線を東に向かい途中二度ほど仮眠しながら夜明けまえに高地の一部を占領した。斥候が戻って「高地の一部に百ほどの敵がいる」と報告した。山の中腹を横隊で、南京へ進撃する歩兵部隊を側面から攻撃する作戦だ。騎兵連隊は背後から攻め、敗走する敵に追いうちをかけた。夜が明けるころ、軍旗を先頭に弾雨のなかを進撃する歩兵部隊をみて兵隊がホッとした。

高地の敵を掃討し終わった天城連隊長は、末松師団長に報告にいった。師団長は、中佐の報告を待たずに「騎兵の本領をよく発揮して、二度の奇襲に成功して、歩兵隊に協力した功績は大きい」とその労をねぎらった。天城連隊は、本来なら捜索を本領とする部隊だが、歩兵部隊より前進がおくれていた。このためほかの部隊から「戦闘を避けている」とまで極言されていたので、これをうち消すために、末松師団長がうった苦肉の策だった。

郷土部隊奮戦記 194/日華事変/

南京総攻撃 6

トーチカを各個撃破

近づき銃眼から手榴弾

一刈大隊長は、部下に動かないよう命令した。兵隊は地面にへばりついたまま時間のたつのを待っている。日本軍が丘のうえを移動する気配のないことを知った敵は、やがて攻撃の手をゆるめた。ころあいをみて大隊長は、徐々に兵隊を左右に移動させた。

陣地の移動を終わった大隊長は小銃部隊を敵の陣地まえに前進させ、はじめて擲弾筒と機関銃に火ぶたを切らせた。機関銃のタマは、吸い込まれるように敵のトーチカに消えてゆく。擲弾筒もトーチカにあやまたず命中するが沈黙させることができない。両軍のうちあいは激しくなり、味方の死傷者がふえてきた。

一刈大隊主力と同行した館野中尉は、大隊から一〇〇メートルほど離れたクボ地に、仮りホウタイ所を設け、負傷者の手当てをしているとき三十人ほどの敵の襲撃をうけた。軍医は敵襲を覚悟して、治療するのにじゃまになる日本刀を背中に負っていた。とっさに軍医は背中の日本刀を横なぐりに払った。軍医の近くにいた四、五人の看護兵も、腰にくくりつけておいた手榴弾をなげつけた。奇襲をかけた敵も意外に手ごわい反撃にアワをくって敗走した。この戦闘は、わずか数分で終わったが一人の犧牲者もださずに、負傷兵を守り抜いた。

七日午後十時、湾里村に連隊本部を進めた山田連隊長はつぎのような命令をだした。

「連隊は雨花台、将軍山の両陣地を奪取する。両陣地は敵の誇る堅塁だけに、大きな犠牲をともなうことが予想されるが、将兵は、陛下の大命を重んじ、軍旗と郷土の名誉のために善戦、目的を達成することを期待する。第二、第七中隊は第一大隊主力付近にある史家井、楊山周辺の陣地を、第六中隊は司徒村付近の陣地をそれぞれ占領し、命令を待て」

命令はたちどころに行動にうつされた。兵隊は連隊長命で、タマの装てんされていない小銃を握って、ヤミのなかに消えていった。二キロほど前方で激しいうちあいがつづけられている。一刈大隊長が史家井付近で敵を攻撃しているのだろう。

山田連隊長の命令は、一刈大隊にも知らされた。そのころ、大隊長は分隊ごとにトーチカの各個撃破を指示した。小銃に装弾を許された兵隊は、ヤモリのように地べたをはってトーチカに向かった。兵隊はトーチカの銃眼から手榴弾をなげ込んだ。たけり狂ったようにうちつづけていたトーチカが静かになる。なかには、二、三階建てのトーチカがある。一階と二階で激しい攻防戦がはじまる。一階の日本兵が、灯火用に油に火をつけてなかの敵兵を火攻めにした。

わが軍が占領した敵のトーチカ=今市市平町、長岡茂さん提供

郷土部隊奮戦記 195/日華事変/

南京総攻撃 7

攻撃開始の信号弾

激闘二時間、楊山を抜く

山田連隊長は十二月七日夜半、別動隊になった石田少佐指揮の第二大隊を掌握した。第二大隊の復帰は、連隊の戦闘力を強めた。

連隊長命で行動を開始した部隊は、史家井付近の陣地を占領したが、楊山の敵は火力にものをいわせ、兵力をふやして反撃をくり返す。湾里村両側の陣地も兵力を増強、連隊主力を挟撃してきた。山田連隊長は、この敵を無視、連隊主力を前進させ、楊山周辺の陣地に総攻撃をかける決心をした。

連隊主力は、あかつきの攻撃にそなえ隠密のうちに前進した。敵はとき折り照明弾をうち揚げ、日本軍の前進を警戒していたが、夜明けごろからいちだんと警戒をきびしくした。マツ林のうえの照明弾は、白くかわききった南京街道を浮きぼりにし、わが軍の攻撃を有利にするだけだった。機関銃と歩兵砲が陣地をつくって、トーチカ群に照準をつけ、夜の明けるのを待っていた。

前線司令部の山田連隊長は、時計の針をみつめている。青と赤の信号弾が三発うちあげられた。攻撃開始の合図だ。歩兵砲と機関銃が火をふいた。歩兵砲弾が、トーチカに命中するのがよくみえる。しかし歩兵砲のタマでは、トーチカ群を破壊することはできなかった。トーチカの銃眼からは、いぜん機関銃が赤い火をふいている。丘のうえにある大きなトーチカの屋根からは迫撃砲をうち込んできた。つづけざまに砲弾が歩兵砲の近くに落ちた。歩兵砲は迫撃砲にねらいを変え、二発目のタマが当たった。黒煙があがる。迫撃砲の火薬が引火したのだろう。トーチカのうえ半分がなくなっていた。

徒歩部隊と重火器部隊協力しての激闘二時間で、堅陣を誇った楊山はくずれさった。

楊山周辺の敵陣地を占領した山田部隊の兵士たちはここでからだを休めた。七日のひるからなにも食っていない。はじめて飯ごうの飯をむさぼり食べた。かわききった南京街道を、きのうの装甲車が進撃してきた。歩き疲れた歩兵は装甲車の兵隊をうらやんだ。装甲車が第三中隊の休んでいた丘の下を通過して、五〇〇メートル前進したとき数発の迫撃砲弾が落ち、つづいて二十発ほどの砲撃をうけた。先頭車がとまった。二両目の車が溝に落ち、うしろの二両が火炎に包まれた。残った二台は僚車を敵から守るため先頭車の前にでた。進撃方向にいた敵が迫撃砲と機関銃の援護で丘をかけおりてくる。装甲車はあるだけの火器を使って反撃にでたが、どうすることもできなかった。

楊山を攻撃する山田部隊=鹿沼市南摩、阿久津晴さん提供

郷土部隊奮戦記 196/日華事変/

南京総攻撃 8

一刈大隊長も負傷

占領した丘に敵が逆襲

燃えだした装甲車から兵隊がとびだした。敵の迫撃砲はまだうちつづけている。攻めてくる敵のなかに突っ込んだ二両の装甲車は苦境におちいった。

休んでいた第三中隊が、装甲車のところへかけ寄り歩兵砲で反撃をはじめた。一時間ほどの激闘で、装甲車を奪えないと知った敵は、あさっりと敗走した。

装甲車襲撃と前後して、敵は第一大隊にも反撃をこころみ、迫撃砲弾は大隊本部にも降ってきた。

一刈大隊長は丘のうえに立って、部隊を激励しながら指揮をとった。敵は一刈大隊の占領した丘の陣地を奪還しようとしゃにむに攻め込んでくる。手りゅう弾の投げ合いがはじまったが、丘のうえの第一大隊のほうが有利だった。

一刈大隊長がつぎの丘を占領するため突撃命令を出したときだ。大隊長は二、三歩よろめいた。右足に機関銃のタマをうけたのだ。気丈な大隊長は部下に負傷を知らせまいと、自分で止血の処置をして指揮をつづけたが、顔から血の気がひいてきた。近くにいた副官の大根田陵少尉は、大隊付きの渋谷大尉、主計の日下田武中尉(芳賀郡益子町)と協力、安全なところに退避させ、かけつけた館野軍医中尉が手早く手当てした。

第一大隊は、一刈大隊長の負傷で、渋谷大尉が代わって指揮をとった。戦闘は一進一退、敵は南京方面から歩兵を投入して反撃をくり返した。敵陣は南京に近づくにつれて堅固になって兵器も優秀なものが多かった。

日が西にかたむいたころ、上空で味方の飛行機が一機旋回をはじめた。砲弾も落とさず機銃掃射もしない。兵隊は不思議そうに飛行機を見あげていた。しばらくしてはるか後方で、砲声がした。敵の陣地に土煙があがってトーチカがつぎつぎとふき飛ばされていく。飛行機は野戦重砲の砲撃のための観測機だった。杭州湾に第一陣で上陸した国崎支隊の野戦重砲第六連隊で、歩兵第六十六連隊の苦戦を知りかけつけたのだ。敵の誇った南京防衛の前線陣地の一部は、もろくもくずれ落ちた。

しかし、敵の反撃はますます激しくなり、盛んにラッパをふいて士気を鼓舞している。中国軍特有の迫撃砲のメクラうちがはじまった。

楊山に向かう快速部隊=芳賀郡益子町七井藤沢藤一郎さん提供

郷土部隊奮戦記 197/日華事変/南京総攻撃 9

「死ぬまであるく」

大隊長、日本刀杖に前進

一刈大隊長 |

西の空が、前に染まったように赤くなって日が落ちた。兵隊の顔が判別できなくなったころ、磯田師団参謀から山田連隊長のところへ「野戦重砲第六連隊の一個大隊を派遣する。歩兵第六十六連隊と砲兵隊の協力による追撃戦の成果を期待している」という作戦命令がきた。同じころ末松師団長は第一大隊一刈大隊長にたいし「勇敢な貴部隊の猛攻と労苦を謝す。ますます勇戦奮闘のうえ、南京城一番乗りを期待している」と激励電報を送った。

このときの師団の配備はつぎのとおりだった。

南京本街道は、師団司令部の前衛で歩兵第六十六連隊。秋山少将指揮の歩兵第百二十七旅団司令部は同第百二連隊を指揮して南京街道の西、師団司令部と秋山旅団の中間を、騎兵第百十八連隊と歩兵第百二十八旅団司令部指揮の二個連隊は、南京街道東、野砲第百二十連隊は本部が師団司令部、各大隊が歩兵連隊に配属され、藤田少佐指揮の機械化部隊は歩兵部隊を直接援護、第百十四師団の左翼は南京一番乗りをめざす国崎支隊が並行して進撃していた。

師団前衛の山田部隊は、第一、第二大隊とつづき、連隊本部は第三大隊を直接指揮、連隊機関銃と歩兵第百十五連隊の第三中隊、連隊砲中隊をしたがえ、後尾を第三大隊の一部が守って南京街道両側の敵を攻撃しながら一列縦隊で進んだ。

足に重傷をうけた一刈少佐は大隊の指揮を渋谷大尉にまかせたが「南京入城までは、大隊と行動をともにする」と当番兵の肩を借り、日本刀を杖(ツエ)に前進した。途中、大隊長の身を案ずる当番兵との間につぎのような問答がくり返された。

当番 大隊長殿、出血がとまりません。無理をすると当番兵としても責任を負いかねます。

一刈 天皇陛下に召された部下のため、大隊長としての職責を果たさなければならない。おまえにはすまないが、南京入城まで大隊と行動をともにさせてくれ。

手当てが不じゅうぶんなためだろう。止血した大隊長の右のズボンがドス黒く血に染まっていた。

当番 大隊長殿、歩いたのでは血はとまりません。当番が背負って大隊と行動をともにします。

一刈 当番の背に負われて南京に入城したといわれては、日本軍人の不名誉だ。死ぬまで歩く。入城まえに死んだら、からだの一部を切り取って南京入城の夢を果たしてくれ。

当番 大隊長殿よくわかりました。南京入城まで当番兵は命をかけておともさせてもらいます。

大隊長と当番兵は、二人三脚で大隊のあとを追った。南京に近づくにつれて敵味方の銃声はしだいに激しさを加えてくる。戦場では彼我入り乱れての死闘がくり返されていた。

南京めざして進撃する日本軍=栃木市大塚町、大塚権衛さん提供

郷土部隊奮戦記 198/日華事変/

南京総攻撃 10

南京城を開放せよ

空から投降勧告のビラ

十二月九日のあさがきたが、うちあいは激しさを増すばかり。銃砲声にまじって上空に飛来した友軍機の爆音が聞こえる。高く低く敵の高射砲の弾幕を避けては獲物をねらうワシのように急降下で突っ込んだ。地軸をゆさぶるような大きな爆発音とともに黒い煙が立ちのぼりしだいに広がっていく。

敵の陣地も味方の陣地も樹木という樹木はタマのためになぎ倒され、これが日本軍の進撃に大きな障害物になっている。兵隊は倒れた木の下を腹ばいになって敵の陣地にいざり寄る。一〇メートルの距離を進むのに一時間もかかった。ある中隊は敵の集中射撃をうけ、十数時間もクギづけにされたままだった。

時計の針がちょうど正午をさした。上海方面から双発の友軍機が一機飛んできて、南京上空で大量の印刷物をバラまいた。印刷物は南京城外の味方の陣地にまで飛んできた。松井石根最高軍司令官の、南京防衛の唐生智軍司令官にあてた「二十四時間以内に降伏すべし」という勧告文だった。

勧告文はつぎのようなもの。

◇日軍百万はすでに江南(揚子江南岸地区)を北上、南京城は包囲のなかにある。戦局大勢からみれば、こんごの交戦は、百害あって一利なし。おもうに江寧(南京と改称する前の呼称)の地は、中国の旧都にして民国の首都なり。民の孝陵、中山陵等古跡、名勝蝟(い)集し、婉然(えんぜん)東亜文化の精髄の感あり。日軍は抵抗者にたいしては極めてしゅん烈にして寛恕(かんじょ)せざるも、無辜(むこ)の民衆及び、敵意なき中国軍隊にたいしては寛大をもってし、これを冒(おか)さず。東亜文化にたいしては、これを保護、保存する熱意あり。しかし貴軍にして、交戦を継続せんとするならば、南京は必ずや戦禍をまぬかれ難し、しかして千載の文化を灰燼(じん)に帰し、十年の経営はまったく泡沫とならん。よって本司令官は、日本軍を代表し、貴軍に勧告す。すなわち南京城を和平裡に開放し、しかして左記の処置に出よ。

大日本陸軍最高司令官、松井石根

◇本勧告に対する回答は、十二月十日正午、中山路句容道上の歩しょう線において受領すべし、もしも貴軍が司令官を代表する責任者を派遣するときは、該所において、本司令官代表者との間に、南京城接収に関する必要の協定を逐ぐる準備あり。もし該指定時間内になんらの回答に接しえざれば日本軍はやむをえず南京攻撃を開始せん(勧告文は宇都宮市川俣町、手塚清さん、下都賀郡美田村大元麻生長二さんの資料による)

■■■■■■の繁華街=宇都宮市長坂、石川武さん提供

郷土部隊奮戦記 199/日華事変/

南京攻撃 11

進撃から攻撃体形に

水筒も捨て、総攻撃準備

高柳清平さん |

南京城内にまかれた降伏勧告文書は、第百十四師団正面の雨花台、将軍山両陣地の敵兵にも拾われた。敵の高級幹部はあわてて降伏勧告文書の回収命令を出したが、大半の兵隊が文書を読んだあとだった。中国兵は、正面に勇猛な命知らずの日本兵が迫っているのを知り、陣地を放棄したいという衝動にかられた。日本軍の砲撃で司令部との有線連絡がたたれたため、前線の高級幹部は司令部の”降伏勧告”にたいする基本方針がわからず部下の動搖をしずめるのに苦心した。城内から前線への伝令の往来が激しくなった。激しかった反撃もしだいに弱まってきたが城内の兵力をつぎつぎとくり出して前線陣地に投入し、いつでも反撃に出られるよう陣地を強化しているのがよくみえる。

敵の反撃が弱まったことは、日本軍の攻撃体形の再編成を容易にした。わずかの時間を利用して兵隊はポケットに入れておいた携行食糧をむさぼり食った。飲んだあとカラになった水筒は捨てた。できるだけからだを自由にして総攻撃の準備をするためだ。大半の兵隊は武器だけの身軽なかっこうだ。目の前の陣地には、城内からくり出された兵隊が湯気の出る食糧をたべているのがよくみえた。凍った地面から、軍服をとおしてくる寒気にたえている日本軍はなまつばをのんで敵陣をみまもっていた。

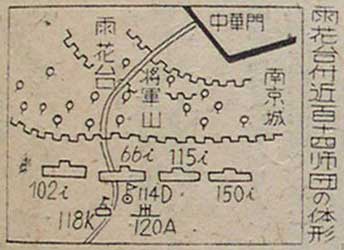

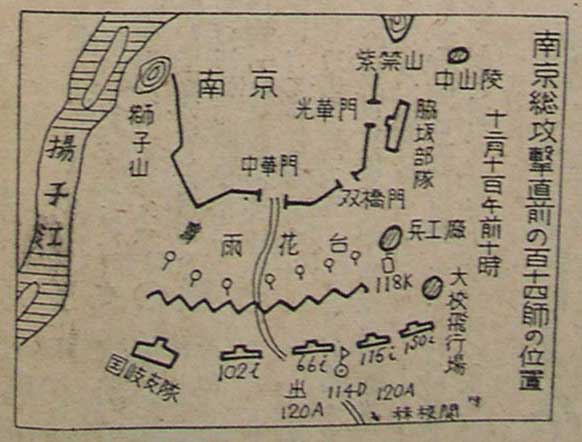

雨花台附近第百十四師団の体形 |

二つの陣地を目のまえにした郷土部隊は、これまでの進撃体形から攻撃体形に変えた。南京街道は歩兵第六十六連隊が師団の直轄部隊となって正面、左は同第百二連隊、右が同第百十五連隊と同百五十連隊。騎兵第百十八連隊と野砲第百二十連隊は師団司令部の直轄部隊で、命令のありしだい、いつでも歩兵連隊に協力攻撃できる態勢。各部隊とも南京総攻撃用のタマの補充を終わって敵の出方を待った。

このときのことを高柳清平さん(宇都宮市宝木町)はつぎのように語っている。「四中隊から選抜され連隊の資材輸送指揮の任務を与えられて雨花台で本隊に合流した。四中隊は、手塚中隊長が負傷して後送され、進撃の途中で小隊長二人が戦死、中隊長は栃木市出身の平沢新次郎第一小隊長が代行していた。四中隊の幹部がいないのを知ったわたくしは、渋谷大隊長代理に原隊復帰を要請、小隊長として雨花台から南京攻撃に参加した。雨花台は敵兵がウヨウヨしていてどういう作戦で撃滅するのだろうと一時は圧倒されたほどだ」

雨花台陣地=宇都宮市宝木町、高柳清平さん提供

郷土部隊奮戦記 200/日華事変/

南京攻撃 12

勧告時限期し敵反撃

わが軍も総攻撃の火ブタ

激烈をきわめた南京城の攻防戦も、松井軍司令官の降伏勧告で中休み状態となったが、末松師団長は、つぎからつぎと作戦命令を出して和戦両様の準備を固めていた。十二月九日午前三時二十五分、山田連隊長はつぎの命令を出して軍旗とともに最前線に出た。

「秋山旅団長指揮の歩兵第百二連隊は、多数の敵に包囲されつつある。連隊は旅団救援のため旅団の前面の敵をけん制する。第一、第三大隊は、旅団の右翼に進出すべし。第二大隊は師団の直轄部隊となって司令部と行動をともにする。軍旗護衛の第七中隊は原隊に復帰、第二中隊と交代する」。敵は山田部隊の移動を知って、旅団包囲計画を中止した。

夕方まで本格的な戦闘はなかった。銃声も散発的になった戦場に日が落ちた。敵は照明弾を休みなく打ち上げている。

兵力を盛んに増強している雨花台の敵は、いつ反撃に出るかわからない。兵隊はからだを横たえているだけで身動きもできない。やがて本部から「あいことばは旅団が”秋・山”。山田部隊が”宮・常”にする」という指示があった。これは夜戦の準備だ。

夜半になった。日下田武主計中尉(芳賀郡益子町)指揮の給与隊は不足がちの食料をかき集め、雨花台近くの部落内で、総攻撃にそなえて一人二食ぶんのたきだしをはじめた。連隊全員の二食ぶんのたきだしは大がかりだ。炊事の火を敵にみつけられて集中砲撃をうけ、数人の戦死傷者を出したが、たきだしをつづけ、兵隊たちに配給した。兵隊は、総攻撃にそなえてのメシとわかっていたが、すぐその場で食べてしまった。夜が明ければ死を覚悟しなければならない。せめて死ぬまえに暖かいメシを腹いっぱい食べて存分な活躍をしたいというのだろう。口ではいわないが、兵隊の動作からそれがよくわかった。将校もそれを知って黙ってみている。

末松師団長は司令部を前線に進めて陣頭指揮を取った。師団長の前線指揮は、百万言をついやすよりききめがあった。将軍と兵が一丸となって敵に体当たりができる。士気はあがった。

十日のあさがきた。両軍の陣形はきのうと変わらず向かい合ったままだ。松井軍司令官の勧告の期限は、残すところ四時間となった。珍しく南京上空には一機の友軍機もいない。兵隊も腕時計の針の動きをジッとみつめている。時計の針が正午をさした。唐南京防衛司令官の軍使は、こちらで指定した中山道句容街道にあらわれなかった。それだけではない。敵は勧告への回答として、正午を期し、あらゆる火器を使っていっせいに日本軍を攻撃してきた。わが軍も反撃、友軍機はつぎからつぎと南京城内外の敵陣に爆弾の雨を降らせた。敵は豊富な物量にものをいわせてうちまくる。歩兵部隊はまたもや身動きができなくなったが、やがて友軍の野砲が的確に敵の散兵陣地を粉砕しはじめた。

雨花台の敵陣を攻撃する野砲第120連隊主力=宇都宮市東原町、螺良恭助さん提供

郷土部隊奮戦記 201/日華事変/

南京総攻撃 13

南京城一番乗りへ

天城連隊、大任負い出撃

大任負った天城中佐 |

わが砲兵隊は敵の陣地をつぎつぎとくずしていったが、敵は続続と後方から兵力を補充して反撃をつづける。まさに物量による人海戦術だ。雨花台の砲撃戦は殺傷率では友軍の勝利だった。

話はそれるが、日本軍の使った火薬は、下瀬火薬と呼ばれていた。海軍技師だった下瀬雅允というひとが日露戦争直前に、長年研究の末つくりあげたもので、爆発どきの破裂斜度が、地面をはうように低く広がり、爆発力にすぐれていて、野戦での人畜殺傷力は”世界一”といわれ、先進国を誇っていた欧米諸国でも火薬については、下瀬火薬にケチをつけようがなかった。陸軍ではこの下瀬火薬を”黄色火薬”と呼んで主として爆破用などに使ったが、もちろん砲弾にも使っていた。この火薬は旅順の二〇三高地の爆破、奉天会戦、満州事変と実戦をへての改良でその威力は倍加されていた。

この殺傷力の強い火薬を使った砲弾が雨花台の陣地に撃ち込まれたのだからたまらない。野砲の洗礼をうけた敵の散兵陣地はつぎつぎと崩壊していった。敵はくずれかけた陣地を維持するため城内の兵隊をくり出すと同時に、南京城内外の要さいから巨砲をツルベ撃ち、満州事変で勇名をはせた郷土部隊も要さい砲の反撃にはどうすることもできなかった。日の暮れるのを待つよりほかに方法がない。

戦況は不利だった。苦戦と知った末松師団長は、天城騎兵連隊長を呼び、こういった。

「天城中佐、戦局は君の知るとおりだ。敵はうしろの陣地から続々と兵力を投入している。これを防ぐため敵の第一線陣地のうしろに潜入して、後方陣地との間にクサビをうち込み味方の進撃を有利にしてもらいたい」。

天城騎兵連隊は、各歩兵部隊に、連絡兵を配属しているため、実働人員は二個中隊以下だったが、天城中佐は、捨て身でやれば一時的にも敵の後方陣地をかく乱できると決心した。

末松師団長はふたたび天城中佐に「たのむ、師団の南京一番乗りの成否は、雨花台占領の時期にある。これを成功させるかどうかは天城騎兵連隊の双肩にかかっている」といって天城中佐の右手をシッカリと握った。

天城連隊長は幹部を集め、師団長の命令を伝えた。さきの秣稜関では、師団長からいやみをいわれて出撃したが、きょうは、師団長から”郷土部隊の南京城一番乗りの栄誉のために”と大任を負わされての出撃だ。わずか二個中隊で敵陣に奇襲をかけて後方かく乱をする。その責任は重い。幹部たちはこれまでほかの連隊から”騎兵隊は戦争のできない兵隊”といわれていた汚名をこのさい洗い落とそうと覚悟をあらたにした。出撃は十日午後八時三十分、師団の左翼にいる歩兵第百二連隊と、隣あわせになっていた国崎支隊の接地から雨花台のうしろに進出する計画。

敵陣に潜入後は乗馬戦闘をつづけるため兵隊は、馬具の不必要な付属品などを捨て騎兵刀、小銃、手りゅう弾だけの身軽ないでたちになり、ポケットに秘めていたニンジンを愛馬に与えて別れを惜しんだ。

郷土部隊奮戦記 202/日華事変/

南京総攻撃 14

夜空に乱れ飛ぶ弾丸

一番乗りめざして出発

騎兵第百十八連隊の兵士たちは師団司令部裏のあき地に整列した。天城連隊長は鉄カブトをかぶっていない。ふだんならウマの横腹に下げている日本刀を背にくくりつけていた。部下もそれにならった。戦国時代の野武士のようだ。緊張した表情で出撃の命令を待つ将兵にたいし、連隊長はつぎのような訓示を与えた。

「軍人はきょうあるために生き抜いてきた。連隊長のいのちはおまえたちに任せた。おまえたちも日本国のためにいのちを惜しんでくれるな。敵陣に乗り入れたなら乗馬以外のものはみな敵と思い刺殺せよ。満州事変ではおまえたちの戦友である騎兵第十八連隊の川崎支隊全員が敵の大軍に襲撃された泰安鎮の友軍を救うため、悲壮なさいごをとげたが、同支隊の勇戦で友軍は無事救援部隊に救出された。いまわが連隊は第二の川崎支隊となって敵陣になぐり込みをかける。第百十四師団の南京一番乗りを祈りただちに出発する」

兵隊たちは連隊長の一言一句を、かみしめていた。凍りついた星空に敵味方のタマがホタル火のようにいり乱れて流れている。死生を超越した兵隊たちにはそれがとても美しくみえた。兵隊はウマに乗らず草地を選んで歩いた。敵陣に乗り込むまでウマを疲れさせないためだ。第百十四師団の最左翼岡崎支隊のところまで進んだ連隊はここで馬首を敵陣に向け、小隊ごとの縦隊になった。

歩兵第百二連隊と国崎支隊の中間を三〇〇メートルほど進んだ連隊は、幅五メートル、深さ二メートルほどの戦車壕にゆくてをはばまれてしまった。斥候をだして調べたが、越せるようなところがない。連隊長が思案していると一人の兵隊が「最悪のときの自爆用に黄色火薬を持ってきた。これで壕を爆破しては……」と進言した。

戦車壕は爆破され、両側に盛りあげてあった土が壕を埋めた。壕を越して二〇〇メートルほど進むと鉄条網にぶつかった。幅は五〇メートル――一〇〇メートル、騎兵隊には突破できない。

連隊長はムダな戦闘を避けるため師団最右翼の歩兵第百五十連隊の右翼へ転進した。すでに夜半をすぎている。右翼に出た騎兵隊は一気に南京城にほど近い金陵兵工廠までウマをとばし突撃の機会を待った。兵工廠にいたわずかの敵はすでに逃げさったあとで兵器はひとつもない。めぼしい兵器は戦線に運び出したのだろう。

そのころ上海方面から進撃した脇坂部隊が南京城東側の光華門を占領、血みどろの陣地争奪戦をつづけていた。(十二月十日午後五時二十分占領)兵工廠を占領した騎兵隊は、雨花台突撃の機会をねらったが、敵の弾幕のため兵工廠のなかにとじ込められて十一日あさを迎えた。

南京総攻撃直前の百十四師の位置

郷土部隊奮戦記 203/日華事変/

南京総攻撃 15

「中華門へ突入する」

山田大隊長の命くだる

大塚権衛さん |

話を歩兵部隊に戻そう。日は暮れたが敵はまだうちつづけている。戦線はこうちゃく状態となった。将校斥候に出た北詰文次郎少尉(足利市出身)が返ってきた。敵の前線主力は正面のラクダの背のような丘に迫撃砲と重軽機関銃を配備、右側の高い雑木林に重迫撃砲三門と重機関銃三。主力の左側には多数の重、軽機銃があって、増援部隊をくり出しているという。山田連隊長は騎兵隊の後方かく乱を期待して、同隊の奇襲に呼応、一気に雨花台を攻撃占領する作戦をたてそのときを待った。予定の時刻はきたが、敵陣にはなんの変化も起きない。

騎兵隊の奇襲を待ちきれなくなった山田連隊長は、十二月十一日午前零時四十分、つぎのような命令を出した。

「師団は南京城東南角に主力を向けて南京攻略戦を続行することにきまった。わが連隊は歩兵第百二十七旅団とともに師団の左翼隊となって雨花台に進出、その一部は南京城南門に当たる中華門とその東側の城壁に突入する」(歩兵第百二十八旅団指揮の二個連隊は、南京城東南角の協和門に主力を向けていた)

このころ大塚中佐指揮の野砲第百二十連隊は、井出大佐指揮の重砲第十四連隊の指揮下で、第百十四師団司令部のうしろに陣地をつくり、雨花台を中心とする敵のトーチカ陣地の砲撃を開始した。

師団に配属された装甲車隊は、南京街道を進撃、両側の敵に猛攻撃を加えながら歩兵部隊に協力、戦局はわが軍に有利になってきた。

このころ連隊の右翼にいた第十一中隊長和田桃太郎中尉(矢板市出身)は日本刀をふりかざし、部下に突撃を命じた。敵との距離は二〇〇メートル、一〇〇メートルとちぢまった。

第十一中隊の突撃を知った丘の上の敵は三方からいっせい射撃を加えてきた。先頭にたって指揮していた和田中隊長がパッタリ倒れた。中隊長の近くにいた兵隊がいざり寄って抱きあげると中隊長はかすかに口を動かした。「おかあさん。桃太郎はお国のため……」あとはきき取れなかった。

このときのことを大塚権衛さん(栃木市大塚町)はこう回想している。

「午前十時ごろだった。和田中隊長は、連隊の先頭をきって敵陣に突撃をかけた。二〇〇メートルほど進んだとき、中隊の先頭にいた隊長の近くに機関銃弾の土煙があがった。倒れた中隊長の近くに機関銃弾が集中した。近くにいた兵隊がいざり寄って抱きあげたが、すでに意識はなかった」

わが軍に占領された雨花台の敵陣地=上都賀郡西方村真名子、大出泰さん提供

郷土部隊奮戦記 204/日華事変/

南京総攻撃 16

第三国の権益まもれ

末松師団長が厳重指示

大出泰さん

|

雨花台総攻撃の命令が出た。雨花台を占領すれば盆地のなかにある南京城をみおろすことができる。南京入城をめざし郷土部隊は、ヒザまで没する泥田の中や土ホコリの南京街道をひたすら歩きつづけてきたのだ。ところが南京城を目のまえにして雨花台の敵陣に進撃をはばまれてしまった。その雨花台をこれから占領するのだ。兵隊は南京入城は時間の問題と勇みたった。

雨花台総攻撃の直前、末松師団長は南京入城の心構えについてつぎのように指示した。

戦闘地域内でも第三国の権益を保護しなければならないことはわかりきっている。師団長がとくに厳罰でのぞむとの強い方針を示したのにはつぎのような理由があった。

日本軍の猛攻のまえに中国軍はひき潮のように退却したが、日本軍の攻め足が早いため、苦しまぎれに第三国の権益地域内に逃げ込んでは、日本軍の後方をかくらんした。たまたま上海方面から進撃した部隊が、南京の近くで第三国の国旗をかかげた建て物から機関銃攻撃をうけた。

第三国人に、敵を建て物から出すよう勧告したが回答がない。やむをえずその建て物を砲撃、敵を敗走させた。この砲撃にたいし日本政府へ正式抗議が持ち込まれた。あわてた政府は参謀本部を通じ、現地軍司令官に厳重注意するよう指示した。

南京は中国の首都だけに第三国の公館、商社が多い。城外の景勝地には第三国人の別荘もある。

第三国の権益に損害を与えないで、七万の中国軍のいる南京城を占領することは、難事中の難事だが、それを押しきって南京を攻略するというのだ。

この第三国権益について第八中隊長だった大出泰さん(上都賀郡西方村真名子)はつぎのように語っている。

「太湖近くの町だった。敗残兵が某国旗のある建て物に逃げ込んだ。上陸まえ、こうした問題について注意されていたので、中国兵を建て物内から出すよう第三国人に勧告したが、相手は”中国兵が逃げないで困った”とわが軍に保護を求めてきた。敵は第三国陣の建て物を利用して反撃してくる。わがほうが機関銃で建造物内の敵を攻撃すると、三国人は”建て物が壊れる、補償するのか”と苦情を申し込む。実際には中国軍と第三国人は話ができていて、日本軍を困らせていたのだ」

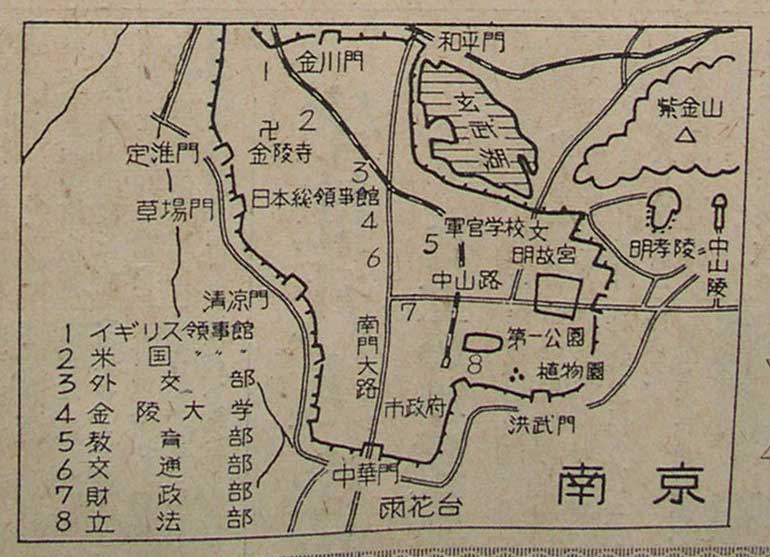

南京

郷土部隊奮戦記 205/日華事変/

南京総攻撃 17

雨花台上に日章旗

野砲隊、南京城内を砲撃

大塚連隊長 |

山田連隊の正面で抵抗する敵は蒋介石総統直系軍のなかでも戦闘意欲の強い第八十八師団だ。その師団が雨花台のふもとに屋根形の鉄条網とざん壕をいくえにもはりめぐらし、山田部隊の兵隊も、鉄条網とざん壕で突撃をはばまれた。敵はあらかじめ距離を測定しておき、迫撃砲と機関銃を猛烈にうち込んでくる。死傷者が多く出た。連隊長は、各中隊長に死傷者の後方搬送を命じ負傷者は戦友に引きずられるようにうしろの陣地へしりぞいた。

よるになった。敵の攻撃は衰えをみせない。一進一退の攻防戦で味方も混乱した。ことに第三大隊は歩兵第百十五連隊と戦線が入りまじって指揮系統を整理するのに困難を極め、左翼にいた歩兵第百二連隊の右翼部隊が第一大隊の正面に出てしまった。本来ならば戦闘は大隊単位だが、雨花台の攻撃は師団単位といってもよかった。指揮、命令系統のととのっていることを世界に誇っていた日本軍が、このように混乱したのをみてもいかに激戦がつづけられたかがわかる。

十二月十二日のあさを迎えた。戦線整理の終わった山田連隊長は、第三大隊を指揮、師団司令部の前衛部隊となり、雨花台右側の南京本街道を進撃した。各中隊長は指示された攻撃目標をめざして進んだが、うしろをふり返ってみると一夜に前進した距離は五〇〇メートルほどだった。

雨花台の敵は山田部隊と歩兵第百二連隊の攻撃で、しだいに後退をはじめた。郷土部隊はこれを見のがさなかった。

十二日午後二時、堅陣を誇った雨花台に日章旗がひるがえった。雨花台は山田部隊によって占領されたのだ。兵隊は敵弾のなかで立ちあがって万歳を叫んだ。そのため数人の兵隊が死傷した。兵隊はそれでも万歳を叫んだ。

雨花台から南京城がみえた。盆地のなかにある南京城内には、友軍の猛攻で黒煙があがっている。城内の東部地区では市街戦が行われていた。城内のめぼしい建て物に、第三国の国旗の掲げられているのが双眼鏡でよくみえる。ほどなく大塚連隊長指揮の野砲第百二十連隊の一部が雨花台に砲陣をつくった。砲弾が南京城内にうち込まれた。南京本街道は、山田連隊長指揮の第三大隊が軍旗を先頭に中華門をめざして進撃している。

南京城近くまで進撃してきた歩兵第66連隊旗=宇都宮市川俣、手塚清さん提供

郷土部隊奮戦記 206/日華事変/

南京総攻撃 18

待機の命令に悲涙

第一大隊千数百人を捕虜に

雨花台を占領した山田連隊長は午後三時三十分、南京入城についてつぎのような命令をだした。

「敵は城壁上から反撃している。連隊は反撃する敵を撃破、南門(中華門)を突破して城内に進撃、残敵を掃討する。第三大隊は城門外両側の建造物から城壁上の敵を攻撃、砲兵、工兵の城門破壊工作を援護したのち入城、城内東方地区の残敵掃討を行うべし。第一大隊は、第三大隊の城内突入を援護したのち、城門外においてつぎの命令を待つこと。連隊長は軍旗とともに入城する」

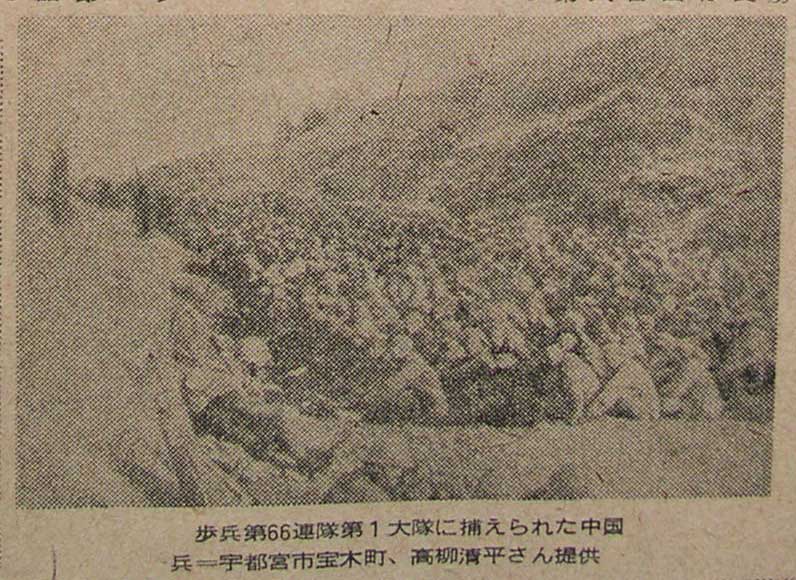

苦戦を重ねた第一大隊の南京入城は命令があるまでおあずけとあって、兵隊はいきりたった。無理もない。これまでつねに第一線で戦いつづけてきたのは、南京入城という目標があったからだ。兵隊は渋谷大隊長代理の命令伝達を泣きながら聞いた。ところがこれが逆に幸いして入城部隊援護の第一大隊は千数百人の敵を捕虜にし、多数の兵器を押収するという大功績が待っていた。

雨花台の陣地を捨てた敵は、すっかり浮き足だっていた。末松師団長は一気に中華門を占領、城内に突入するため司令部を前進させた。師団の前衛である山田連隊長指揮の部隊は中華門めがけて突っ込んだ。敵の大軍は中華門から城内に逃げ込んで門を閉じてしまった。驚いたのは逃げおくれた敵だ。降伏か玉砕かひとつを選ばなければならない。しかしさすがに蒋介石総統直系の正規兵だけに、日本軍に降伏する気配はみせない。中華門の東方に当たる部落に逃げ込んで、民家をタテに反攻を企図していた。

第一大隊(第二中隊は軍旗護衛で連隊長と同行)主力は、歩兵第百十五連隊に配属された九州小倉の装甲車第五大隊の一個中隊と協力、抵抗する敵を攻撃した。敵も全力をあげて反攻第一大隊は装甲車を先頭に攻撃に攻撃を重ねること三時間で敵を降伏させた。敵は白旗を立て民家から出てきた。降伏した敵は千五百余人、戦死者は七百余人もあった。押収した兵器は、高射砲二、曲射砲一、自動車一、重機関銃六、軽機関銃二十、小銃千六百、短銃五十、各種銃砲弾五万発。

第一大隊は困った。兵器は焼却できるが、千五百余人の捕虜をどうするか――。渋谷大隊長代理は山田連隊長に、連隊長は秋山旅団長、旅団長は末松師団長に報告、指示を仰いだが、回答は翌日に持ち越された。第一大隊は、捕虜をクボ地に集めて第四中隊が警戒に当たり、ほかの中隊は、城外の残敵掃討をつづけた。

このときのことを高野保太郎さん(鹿沼市上石川)はこう語っている。「百二十人たらずの第四中隊で警戒に当たった。捕虜のなかにホネのあるものがいて、一部の兵隊を扇動して暴動を起こしたが、機関銃の空砲でおどしたら間もなく静まった。無装備というものの、千五百余の敵を一個中隊で監視するのはひと苦労だった」

歩兵第66連隊第一大隊に捕らえられた中国兵=宇都宮市宝木町、高柳清平さん提供

郷土部隊奮戦記 207/日華事変/

南京総攻撃 19

歩兵は城外で待機

中華門の砲撃はじまる

徐村六郎さん |

金稜兵工廠に閉じ込められた騎兵第百十八連隊は、雨花台の敵の敗走を知った。天城中佐は機関銃小隊に南京東南面の敵を攻撃、師団の前進を援護するよう命じた。城壁上の敵は騎兵連隊にホコ先を向けてきた。火力の弱い騎兵隊は、優勢な敵の集中砲火をうけながらも機関銃の銃身が赤くなるまでうちつづけた。

このときのことを徐村六郎さん(宇都宮市戸祭町)はこう語っている。

「兵工廠に突入したが敵の集中攻撃をうけ動きがとれない。雨花台の激戦の状況が手にとるようにみえた。十二日ひるごろ、雨花台の敵が逃げた。このとき天城連隊長は全火力(小銃と機関銃しかないが)を中華門右翼の城壁上の敵陣に集中するよう命じた。敵は城壁上の陣地から迫撃砲と機関銃で反攻してきた。それだけ城門攻撃部隊正面の敵をけん制して、師団主力を側面から援護したわけだが、敵は確かに物量と堅陣に自信をもっていた」

南京本街道を中華門をめざして進撃した山田連隊長指揮の連隊主力は城門まで一〇〇〇メートルの距離に達し、野砲隊の城門破壊を待った。野砲隊は本街道とその両側とに砲陣を敷き、城門めがけて猛砲撃を加えた。ある中隊は中華門との距離八〇〇メートルまで前進して、大砲を敵にさらしての砲撃だ。兵隊はつぎつぎと死傷、砲手が交代してうちつづけたが、口径七・五センチの野砲では城門はビクともしなかった。

螺良恭助さん |

このときのことを螺良恭助さん(宇都宮市東浦町)はこう語っている。

「中華門は三方から砲撃した。野砲は城門から一〇〇〇メートルほどの距離まで進出した。つぎの砲手はオレの番だと、兵隊が待っているほど死傷者がでた。野砲が敵前一〇〇〇メートルまで進出しての砲撃はあまり例のないことだと思う。とにかく陸軍の面目にかけてよく戦った」

中華門は夕方になっても破壊できなかった。野砲でダメなら野戦重砲の応援をうけなければならない。井出大佐指揮の野戦重砲連隊の主力は雨花台の陣地に砲陣をつくり、一部は郷土部隊を追って中華門に向かった。夜半までには、中華門攻撃の手はずがととのった。

十三日午前五時、山田連隊長はつぎのような命令をだした。

「連隊は十三日ふたたび中華門を攻撃入城する。このため野戦重砲、野砲の協力をえる。突撃順序は歩兵第百二連隊についで当連隊である」

十三日の午前七時を期して野砲、野戦重砲の砲撃が開始される予定だ。歩兵部隊は城外の部落や土手に身をかくし砲撃開始を待った。まず野砲から砲撃開始だ。南京城のトーチカをみおろせる雨花台の野戦重砲隊は城壁上の敵陣を粉砕しはじめた。

中華門を砲撃する野砲第120連隊=宇都宮市長岡、石川武さん提供

郷土部隊奮戦記 208/日華事変/

南京総攻撃 20

中華門楼上に連隊旗

戦友踏み台に城壁占拠

破壊された城壁から城内に突入する

歩兵第66連隊の勇士=宇都宮市長

岡、石川武さん提供 |

中華門の右翼を攻撃する任務を与えられた山田部隊は、十三日午前十一時三十五分、連隊旗を中華門の楼上にかかげ、兵隊は戦じんにまみれた顔を涙でぬらしながら高らかに万歳を三唱、南京占領の感激にひたった。十三日の夜明けを待った野砲第百二十連隊は野戦重砲の協力をうけ中華門に砲弾を集中したが、裏に土のうを積んだ城門のトビラはビクともしない。歩兵の城門突撃は不可能だ。山田連隊長は両野砲連隊長と協議、中華門右側の城壁の一角に目標をしぼって全火力を集中してもった。集中砲撃で城壁の一角がくずれはじめる。砲撃はさらにつづけられた。城壁の外側にくずれ落ちたレンガが積み重なって、歩兵部隊がよじ登る格好の足場になった。歩兵部隊の突撃路ができた。山田連隊長は斥候を出して状況を調べた結果、

城壁に登れることを知り、決死の突撃隊を選抜した。突撃隊の城壁占領の協力を要請された野砲隊は、たたかれてもたたかれても陣地を補強している城壁上の敵の重火器陣地に砲撃目標を変え、突撃隊を側面から援護した。突撃隊は野砲隊のけん制砲撃で敵の集中射撃の弱まったときを利用して城壁の死角(敵のタマのこないところ)にかけ寄り、突撃の機会をねらった。

突撃隊はくずれ落ちたレンガのうえをかけ登ろうとするが、気のあせりとレンガがずり落ちて思うように登れない。先頭の兵隊が頂上近くまで登って中腰になりつぎの兵隊が中腰になった兵隊の踏み台にして城壁上に躍り上がった。突撃隊はつぎからつぎと同じ動作をくり返し全員が城壁の一部を占領、日章旗をふって万歳を叫んだ。十三日午前十時だった。山田部隊の兵隊には、抜けがけの先陣を争うようなケチなものはひとりもいなかった。ともに苦しみをわけ合い、全員が城壁の一角を占領したのち、はじめて日章旗をふって万歳を叫んだのだ。

連隊旗は突撃隊よりおくれて、同日午前十一時三十五分、山田連隊長とともに、軍旗護衛の第二中隊に守られ中華門の楼上にひるがえった。連隊将兵は硝煙のなかにはためく軍旗とともに故国にとどけと万歳を三唱した。

このときの感激をみていた野砲第百二十連隊第八中隊長の阿久津武次さん=のちに第六中隊長=(塩谷郡塩谷村船生)はつぎのように語っている。「中華門周辺にうち込んだ砲弾は、野砲一門につき百発以上だった。ある中隊は南京街道の真ん中に野砲を押し出して砲撃した。くずれた城壁を歩兵部隊が助け合いながらよじ登っていく。城壁のうえでうちふる日章旗がハッキリみえた」

中華門楼上に立つ歩兵第66連隊の連隊旗=大田原市佐久山、福原達朗さんが当時描いたもの=阿久津武次さん

郷土部隊奮戦記 209/日華事変/

南京総攻撃 21

休養の時間もなし

杭州転進の作戦命令

中華門楼上に連隊旗をかかげた山田部隊の主力は、十三日夕方中華門から南京城内に攻め込んだ。それより前の十二日よる第一大隊(軍旗護衛の第二中隊欠)の第一、第三の両中隊は、千数百人の捕虜監視に当たっている第四中隊を援護するような体形で残敵掃討をつづけた。

十三日のあさがきた。中華門は友軍の砲撃で土煙に包まれる。ひる近くになって連隊本部から伝令がきた。「午前十時南京城壁の一部を占領、同十一時三十分前後に連隊旗が中華門を占領する予定なり、部下将兵は連隊旗とともに故国に万歳を三唱すべし」という。

連隊旗がくずれ落ちた城壁をよじ登ってゆくのがみえる。山田連隊長が日本刀をふりあげて先頭をかけるようによじ登ってゆく。第一大隊の兵隊がそれが夢のなかの光景のようにみえた。あふれ出る涙で霞んでしまうのだ。兵隊はそれほど南京入城の日を待ち望んでいた。

残敵掃討の終わった第一大隊はひるすぎから雨花台の戦場整理にかかった。味方の死傷者は一人もいなかった。激戦のさなかに戦友が後方の野戦病院に収容したのだ。敵兵も動けるものは逃げさっていた。兵隊は動けない敵兵の口に、水筒の水をふくませた。手を合わせて死んでいく戦死者のなかには”娘子軍”(女兵)もいた。最前線に督励にきていたのだろう。

第一大隊は連隊主力よりおくれて、十三日午後十時、中華門から南京城内に突入、連隊主力に合流した。師団の主力も同夜半、南京城内に進駐した。十一月十日、杭州湾に敵前上陸を敢行していらい、七〇〇余キロを歩きつづけて三十四日ぶりに、南京に入城したのだ。

中支派遣軍司令部は、十七日午後一時から南京入城式、翌十八日午後二時から陸海軍合同慰霊祭を行なうことをきめた。入城式では南京総攻撃最高司令官、朝香宮中将、中支派遣軍総司令官、松井石根大将、第三艦隊指令長官、長谷川清中将ら陸海軍首脳部が大通りに整列する将兵を閲兵することになっている。郷土の第百十四師団も入城式に参加するはずだった。ところが中支派遣軍司令部は十四日、第百十四師団に「ただちに杭州に転進、敵を撃破、杭州城を占領すべし。入城式と慰霊祭には各部隊の代表者が参加する」という作戦命令を発した。

郷土部隊は休養する時間もなく兵器、弾薬を補充、南京入城式の挙行される十二月十六日午前六時、中華門から雨花台の激戦地をとおって戦友の眠る墓標に別れを告げ、南京本街道を杭州に向かった。

杭州湾上陸から南京入城までの戦史は、芳賀郡益子町七井藤沢藤一郎さんの資料を中心に実戦に参加したかたがたの資料を合わせてまとめました。厚くお礼を申しあげます。

日本軍占領直後の南京中華門通り=宇都宮市戸祭町、徐村六郎さん提供

|